“不能每次來都讓你們看大棚啊。”王樂義的大手伸過來時,筆者試圖搜尋他14年前的影子:煙還是不離手,話還是慢悠悠;多了些白發,少了些客套;笑聲爽朗,步履穩健。

3月25日上午,剛到壽光三元朱村,王樂義就拉著筆者去看他們正在布展的青少年“德育宮”。

14年前的3月下旬,筆者首次采訪王樂義,在三元朱村大棚菜技術培訓辦公室里住了一周。沒有暖氣,晚上蓋被子都被凍醒。

在路上,筆者想找曾住過的地方。發現培訓辦公室拆了,代之而起的是嶄新的現代化培訓樓。

負責培訓的劉景龍,兩年前慕名而來,他畢業于河北大學,農學碩士。他說,去年一年培訓了12期,一期二百人左右。

三元朱村村委主任王保泉說:“原來三元朱,在壽光都沒名氣,現在成了3A景區,全國各地的游客都來參觀。樂義書記就琢磨,不能讓游客參觀完就完了,要把最好的產品介紹給游客。我們就搞了個展示大棚。把最新品種、高效低殘農藥、物美價廉的大棚材料,在大棚里展示,讓農民兄弟少走彎路。”

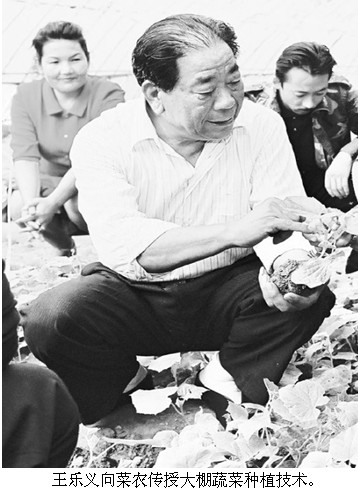

王樂義考慮問題總是超前一步。1989年,他帶領村民成功建起17個日光溫室蔬菜大棚,村里當年就出現了17個雙萬元戶,有人說,咱技術捂三年不外傳,全村就富得流油。但王樂義不這么看。他將技術無償獻出。如今壽光市已成為名副其實的“中國蔬菜之鄉”。他又不知疲倦地踏遍大江南北,舉辦技術培訓班,發放科普書籍、錄像帶……

王樂義最愁出遠門,他的旅行箱里,除了洗刷用具、常備藥品和換洗衣服外,還總是裝著十幾個特制的“塑料糞便袋”。他說:“我這個人,出趟門兒比婦女還麻煩!”原來他在1978年5月動了直腸癌切除手術,肛門改道后,塑料糞便袋從此一直掛在了腰上。

王樂義帶領農民創造了奇跡。他自己的身體也是個奇跡。

王樂義笑著說:“剛干上村支書,我就想,這個病活不了幾年。能活一年干一年,能活十年干十年。沒想到,一下子干了三十六年!”

在第一次村支部會上,王樂義約法三章:不準吃喝老百姓一分錢的東西;成立村莊規劃領導小組,“安排”宅基地;讓三個埠嶺長值錢的東西。

老村委主任王殿科回憶:“俺村里,東、南、西三個埠嶺,種莊稼不行,鄉親們說,誰當上支書也治不好。樂義書記不信邪。到大學請來專家,幾年工夫,南嶺上栽山楂,西嶺上種葡萄,東埠上植蘋果。老百姓富了。樂義書記說,好日子還在后頭呢。”

王樂義默默聽著他老搭檔的敘述,末了,冒出一句:“時間真是快啊。”

說著說著,就來到矗立在村南的“壽光市青少年德育宮”前。

王樂義說:“我今年74歲了,年齡大了,得想想將來。我們的事業怎么才能永遠傳下去?得抓住年輕人,教育引導年輕人。這個想法是我參加完十八大以后有的,經過村兩委集體研究通過的。”

各地少年宮很多,德育少年宮卻不多見。王樂義恰恰看重的就是“德育”二字。

“德育宮”大門口貼著一副手寫紅對聯:“昂首揚鬃駿馬舞東風弘揚優良傳統,斗寒傲雪紅梅開大地培育國家棟梁。”

村里這座最顯眼的建筑,花了1250萬元,全靠社會捐資,使用面積4200平方米。筆者看到布展腳本上寫著各展區的內容,有“雙百人物”(100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物和100位新中國成立以來感動中國人物)展區、有中華民族孝文化展區、有中國十大少年孝星展區等。

“我們還要把三元朱的艱苦創業史展示出來。”王保泉說,“二樓是能容納700人的道德大講堂。”

中午11點40分,村里“樂義實驗小學”“樂義幼兒園”的孩子們,嘰嘰喳喳走出校園。王樂義站在路邊,慈祥地看著他們……(轉載于大眾日報2014-4-9第2版)